国家语言文字推广基地

在汉字的历史上,人们通常把秦代之前留传下来的篆体文字和象形文字称为“古文字”,而将隶书和之后出现的字体称为“今文字”。因此,“隶变”就成为汉字由古体(古文字)演变为今体(今文字)的分界线。

“隶变”由来

“隶书”的兴起,大抵在战国晚期到秦汉之际。这一时期也正是简牍发展最迅速、应用最广泛的时期。当时的秦国崇尚法家,法度齐备。比如睡虎地出土秦简就包括了“秦律十八种”,其内容涉及了农业、仓库、货币、贸易、徭役、置吏、军爵、手工业等多方面。律法体系如此庞杂,文书工作自然变得十分繁忙。因此,战国时的秦系文字在书写过程中,社会上已经形成了大量的俗体字。近几十年发现的大量秦简上许多文字显然不是正规的篆文(《青川郝家坪木牍》《天水秦简》《云梦睡虎地秦简》)。

秦并天下之后,以小篆为通行文字。可惜这种圆润俊秀的文字虽比它以前的文字简易,但它那粗细一样、弯曲圆转的长线条,还是很难书写的。由于政务繁忙,官府里经办普通文书的“徒隶”们应急求快,便采用民间的手头字体,自行将篆文潦草简化了,为“徒隶”们所用,“隶书”的名称大概就是这样来的。《晋书·卫恒传》有句话,“隶书者篆之捷也”,指出了隶书的特点:篆书快写即成隶书。

不论起源如何,隶书显然是下层书吏使用的一种俗字。尽管秦朝的统治者允许官府用隶书来处理日常事务——1975年在湖北江陵凤凰山七十号秦墓里发现两颗同文玉印:一是正规篆文;另一与秦简的隶书风格相吻合——但比较庄重的场合一般还是使用“小篆”,而不用“隶书”。秦始皇周游天下四处刻石,用的都是小篆字体,就是证明。秦代创造了小篆,同时也发展了隶书。大约是小篆和隶书比较,实用性不强,书写困难,远不如同时发展的隶书。故小篆成了一个短命的书种,很快退出了历史舞台。到了汉代,隶书终于取代小篆而成为正式的书写字体。

汉字字体从篆书到隶书的演变叫作“隶变”。从篆书到隶书的变化,是汉字演变史上的一个重要转折点,也是古今汉字的一个分水岭。东汉年间的许慎在《说文解字·叙》里就说:“秦烧灭经书,涤除旧典,大发隶卒兴役戍,官狱职务繁,初有隶书,以趣约易,而古文由此绝矣。”他的这番话显然是站在维护古文字立场上讲的。

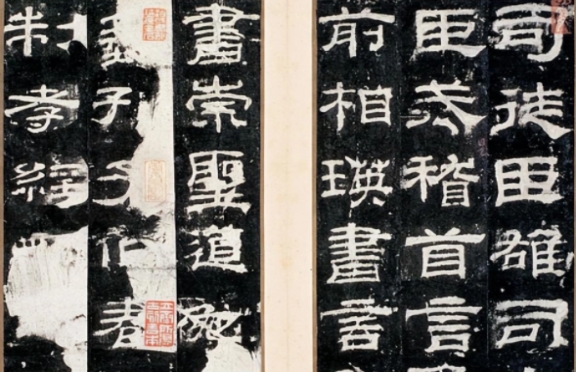

隶书之于之前的篆文,一个显著特征是“破圆为方”:变小篆的曲线条为直笔,变小篆的圆转笔画为方折,这样的变化与书写载体似乎也不无干系。小篆通常以刀施于石上,所以小篆在书写时,所有笔画皆以圆笔书写,几乎没有毛笔书写的提按动作,力求笔画平直等粗;而隶书以毛笔书于简牍之上,书写时可以展现毛笔运笔多变的笔法,笔画中方笔圆笔兼备并且富于粗细变化。

在隶书的笔法里,横画长而直画短,呈长方形状,讲究“蚕头雁尾”。所谓“起笔蚕头”,即在起笔藏锋的用笔过程中,同时将起笔过程所形成的笔画外形写成一种近似蚕头的形状。“收笔雁尾”,即在收笔处按笔后向右上方斜向挑笔出锋。

实际上,隶书之于古文字的变化还不止于此。有人总结了这样几条变化规律:一、形变。形变是指字体的形状结构保持原有状态基本稳定,只把篆书的曲线改为平直方折的笔划,使字体的形象发生改变;二、省变。省变是指在发生形变的同时,将繁体字进行简化,省去部分偏首。如“秦、春、奉”等字,在篆书中上部都不相同,隶变后被同一个新构件取代;三、讹变。讹变是指在发生形变的同时,改变笔画方向和下笔顺序等,让文字的形体结构也随之发生变化,重新组织字形。比如“黑”字下面的两个“火”字分化成“土”和“四点”,“光”字将上面的“火”字变作“小”字等等。

通过这样的变化,绝大多数汉字变成了完全丧失象形意味的,由点、画、撇、捺等笔画组成的符号,无规则的线条变成了有规则的笔画。从字形上看,通过合并、省略、省并等方式,汉字形体大大简化了,变成了完全符号化的文字。无怪乎《汉字学概要》如此总结:“从篆书到隶书的转变,是汉字史上的一大飞跃,从此,汉字完全失去了古文字阶段的象形意味,摆脱了古文字蜿曲线条的束缚,开始步入今文字阶段。”