国家语言文字推广基地

文字, 是人类智慧的结晶,承载着我们的文化传统和知识积累, 没有文字的世界是难以 想象的。在人类历史上, 原生文明的诞生与发展与文字的创造紧密相连。楔形文字(丁头字)

于两河流域诞生, 象形文字(圣书字) 于古埃及出现, 甲骨文则是中国文明的核心成就之一。

有人认为, 世界几大文明中, 只有中华文明没有中断,这实际上是指文字的使用从未中 断。以甲骨文为核心的早期中国文明,虽然没有两河流域的文字那么早,也没有古埃及的文

明那么早,但其文字的使用却得以持续不断地传承至今。

2015 年, 位于河南安阳的中国文字博物馆发布了一个悬赏公告——请大家来认甲骨文, 认出一个字可以获得 10 万元的奖励! 如今, 若有人能够成功释读一个从前未被认出的甲骨文 字,则可获得博士学位。这是因为甲骨文中的易识别字早已被破解, 留下的未破解的字都是

难度较高的文字。

甲骨文为何如此吸引人们?

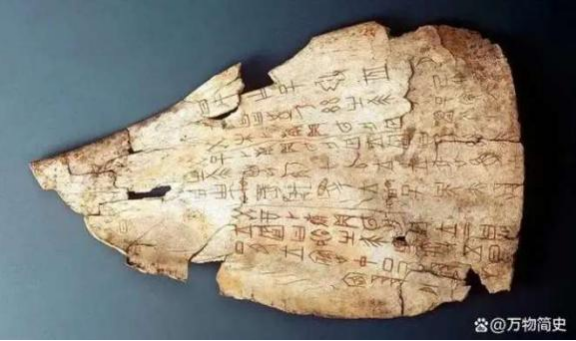

所谓“ 甲骨文 ”,是刻写在龟甲或兽骨上的文字。清朝国子监祭酒王懿荣于 1899 年发现 甲骨的故事流传甚广: 王懿荣派人去北京购买“龙骨 ”——一味中药, 买回来后发现“龙骨 ” 上刻有文字。王懿荣是金石学家,认识篆文, 他仔细辨认, 发现这些字跟大篆很像,甚至比 大篆还早。他隐隐约约觉得这些字可能是更早期的文字,于是派人去收购这些甲骨。消息传

出后, 当时很多著名学者如罗振玉、王襄也都纷纷加入收购这些刻有字的骨头碎片的行列。

直到 1908 年, 他们才获知这些甲骨原本埋葬于河南安阳小屯。正是甲骨文的发现, 揭开了殷

墟的神秘面纱。

我们在博物馆或图书馆中看到的甲骨,很多都是碎片。实际上, 大批量的甲骨是一坑一 坑出土的。明清时期的农民耕地,造成完整的甲骨被打碎。耕过地后,偶遇雨水冲刷, 甲骨 碎片就有可能在地表暴露出来,从而被人捡去。但这是很久以前的事情,现今的殷墟地表很 难再捡到甲骨片。考古队最近一次发现单片甲骨是在 2003 年,此后再也没有这样的好运气了。 龟板和兽骨是甲骨文的两大类, 前者通常出自于乌龟腹部, 后者则来自于牛肩胛骨。在 1936 年, 中央研究院发现了一坑甲骨, 数量超过 17000 片, 明显是被有意埋藏的。 1991 年, 中国 社科院考古研究所在花园庄东地也挖掘出一坑完整的甲骨, 密密麻麻排列着。一些甲骨片甚 至还穿有小孔,这表明这些甲骨片可能曾被用绳子编织起来,类似于档案和书籍。2004 年, 又发现了若干小坑甲骨。这些发现不断证明甲骨在商朝时期极为珍贵,而非随意丢弃, 而是

被认真地归档保存起来。

自发现甲骨文以来, 人们开始对其进行释读和研究。最早著名的研究者是“ 甲骨四堂 ”, 包括罗振玉(号雪堂) 、王国维(号观堂)、郭沫若(字鼎堂) 、董作宾(字彦堂), 他们 在认字、断代以及利用甲骨文研究历史和古代社会方面各有所长。据学者估计,殷墟出土的 甲骨文总数可能达到 13 万到 15 万片,其中单字发现量约为 4500 到 4600 个。经过多代学者 的努力,至少 1600 个字已被成功释读出来,或者更保守地说,至少有 1300 个字已被成功释 读出来。这是因为有些文字的释读可能需要更多时间来验证,学术界才能最终认可。反之,

至少还有 3000 多个字尚未破译,这也是中国文字博物馆发布甲骨文释读悬赏令的原因。

从造字法则上来看,在甲骨文中汉代学者所说的“六书 ”即象形、指事、会意、形声、 转注、假借都有所反映。古文字学家唐兰将“六书 ”综合为象形、会意、形声三种方式,更 具概括性。虽然甲骨文字中象形字很多, 但我们仍不能简单地将甲骨文定性为象形文字。例

如,甲骨文中的牛、马、鸟等字,是通过捕捉动物特征创造的文字, 与所记录的实物非常相

似。此外,甲骨文字还包括会意和形声字,这些字的创造方式更加复杂,需要更多的研究和

解读。

甲骨文是中国汉字的最早形式之一,具有丰富的文化内涵和历史价值。在甲骨文中,有

三种主要的造字方法,分别为象形、会意和形声。

其中,象形字是最为基础和直观的一种方法,通过对自然界事物的形态进行模仿和描绘, 创造出具有表意功能的新字。例如,甲骨文中的“ 日 ”字, 就是以太阳的形态为基础创造出 来的象形字。不过,随着时间的推移和文化的发展, 象形字的比例逐渐减少,成为甲骨文中

的一种相对较少的字形。

另一种常见的造字方法是会意字。会意字是将两个或多个具有意义的部件组合在一起, 创造出一个新的字形, 来表达一种更加抽象的概念。例如, “牢 ”字就是一个典型的会意字, 它由两个部分组成,表示一个圈栏里关养着一头牛或一只羊。虽然甲骨文中的“牢 ”字与现 代汉字写法有所不同, 但它的基本结构和含义仍然相同。会意字在甲骨文中占据了相当大的

比例,而且在后期的汉字中仍然得到广泛应用。

最后一种造字方法是形声字。形声字是将两个或多个部件组合在一起,一部分表示意义, 一部分提示读音, 来创造新的字形。相对于会意字和象形字,形声字更加抽象,更加符合汉 字的语音特点。例如, “春 ”字就是一个形声字,它由三个部分组成,其中 “木 ”和“ 日 ” 表示春天的万物生长和阳光普照,而“屯 ”则提示了读音。形声字在后期的汉字中得到了广

泛应用,目前已经占据了汉字总数的 90%以上。

总的来说,甲骨文中的造字方法包括象形、会意和形声三种,它们各具特点,都是中国 汉字发展的重要组成部分。虽然象形字在甲骨文中占据了相当大的比例,但是随着时间的推 移和文化的发展, 会意字和形声字逐渐成为主流。因此, 甲骨文实际上是一种“意音文字 ”,

既可以表达意思,也可以提示读音,具有独特的历史和文化价值。

甲骨卜辞的重要性与范围

甲骨卜辞作为古代占卜的主要手段之一,具有极其重要的历史价值与研究意义。甲骨背 面的凿坑、钻孔、烧灼等方式,使得龟甲兽骨正面产生裂隙,贞人通过观察裂隙的形态、走 向等特征,对占卜对象做出准确的判断, 获得占卜结果。这些结果被刻写在甲骨上,形成了

所谓的“ 卜辞 ”。

经过对已经发现的十几万片甲骨的整理与研究,我们可以了解到甲骨卜辞所记录的内容 十分丰富。殷墟的甲骨文涉及的范围包括祭祀、战争、狩猎、历法、天象等方面, 其中天干 地支等传统纪年方式也得到了完整的记录。此外,甲骨文还记录了大量与天象相关的现象,

例如下雨、下冰雹、日食等,这些都为我们研究古代天文学提供了重要的资料。

甲骨文还记录了当时各种各样的祭祀方式,包括彡、翌、祭、沉等, 其中有些祭祀与割 头、肢解人体相关,这为我们研究古代社会与宗教信仰提供了重要的线索。同时, 甲骨文中 也经常记录商王去打猎、征伐、战争等与政治相关的事情, 例如商王朝时期土方和工方两个

方国反叛商王朝的历史事件,这些都为我们研究古代政治、外交等方面提供了有力的证据。

因此, 甲骨卜辞作为古代占卜的主要手段之一,其记录的内容极其丰富,对于我们了解

古代社会、宗教、政治等方面都有着重要的帮助和意义。

甲骨卜辞记录的内容对于中国上古历史的研究具有重大意义。在甲骨出土之前, 我们只 能通过传世文献了解商王朝, 而甲骨卜辞无可辩驳地证明了《史记·殷本纪》所载商王朝历

史的真实性,并极大地丰富了有关商王朝的历史内容。

商代被认为是“毛笔字 ”时代。现存的商朝文字大多数是刻在龟甲或兽骨上的, 但这并 不意味着商朝的文字是“刀笔文字 ”,事实上,商朝人的日常书写是以“毛笔字 ”为主。甲 骨文中的“史 ”字就是手拿笔杆写的会意,“惟殷先人,有典有册 ”的“典 ”字则描绘了两 只手在扒拉竹简。甲骨文中甚至还出现了“作册 ”这一概念,被学者们理解为掌握了书写能

力的官职, “作册 ”的初义是指在简册上书写。

实际上,我们今天仍可以直接看到商朝人书写在玉器或石器上的文字。在殷墟出土的一 件大理石做的戈上, 可以清晰地看到毛笔字。近年还发现了一把玉戈, 上面的 11 个字也是用 毛笔蘸着朱砂写的。此外,青铜器上的铭文也是用毛笔先写好, 然后照着毛笔痕迹制出铭文

范,铸造出来的。这些铭文仍保留着毛笔字的笔意。

这些证据表明商代是“毛笔字 ”时代。

几年前, 考古队发现了一片残破的骨板, 其两侧刻有文字。其中一面刻有一道道的竖条, 竖条之间刻有文字,字口上还留有墨迹。实际上,这片骨板是商人用来练习毛笔字的。这片

骨板被戏称为中国最早的法帖。

甲骨文是殷墟考古发现中最有价值的文物之一。因为它是文字, 能够反映古人的思想, 直接记录历史事件。它让我们知道中国的书写时代最迟从商代开始, 让我们了解 3000 年前的 许多事件和人物, 也能够直接接触商代的文明高度。通过研究甲骨文,我们能够更深入地了

解中国的文化与历史。

下一条:中小学语文示范诵读库